latest updating time:22:18:57 19 September 2025 UTC+8

欧洲政治思想史#

—终有一天,人们会震惊于原来的人生活在一个有压迫而非全民拥有真正政治权利的时代,就像我们看待100年前的人们一样#

PART0 我所以为的认知方法#

历史发展&前人铺垫 解决问题&陷入新的问题

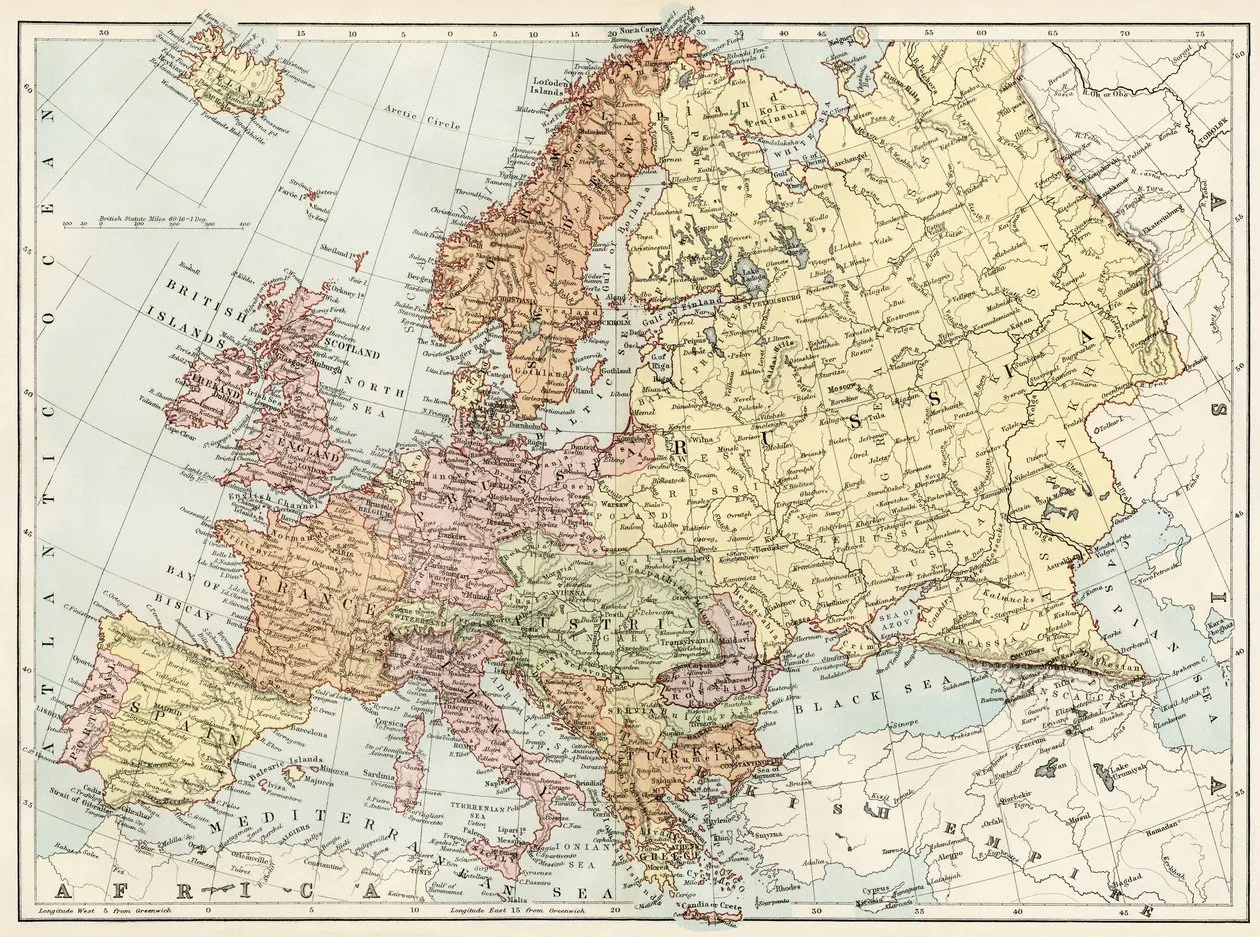

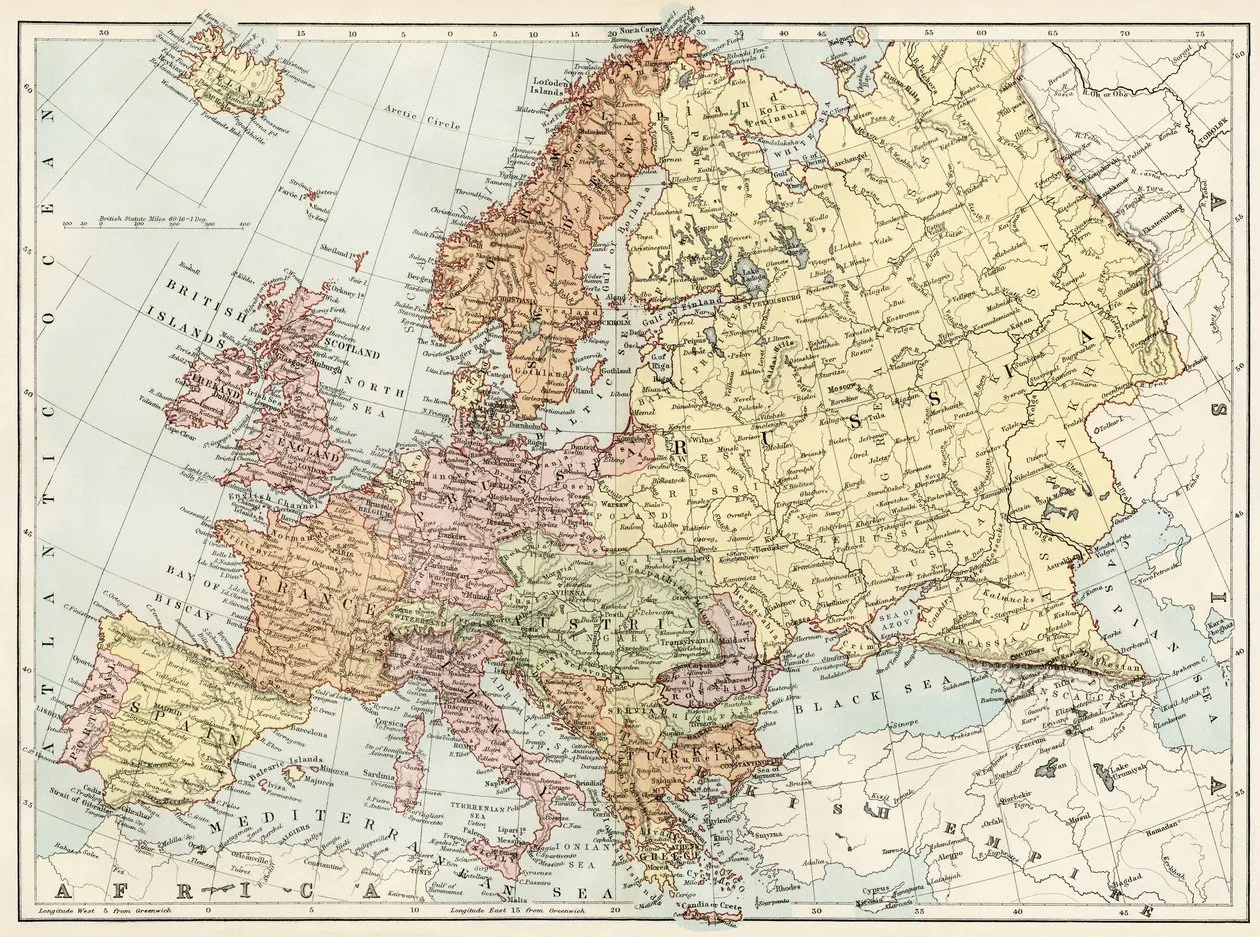

Section1 法国大革命到拿破仑战争#

Section2 工业革命,1848年革命到两次世界大战#

PART1 列宁#

书目有

- 联共布党史

- 怎么办

- 退一步,进两步

《联共布党史》#

第一章 社民党在俄国的建立(1883-1901)#

一 俄国工业资本主义的发展->无产阶级的增长->初步的工运

19世纪俄国农奴制改革不能改变农民被压迫的局面,但是使得农奴从土地脱离,成为自由劳动力进入城市成为无产阶级。八十年代俄国资本主义虽然仍然不算发达,但是发展也非常迅速,铁路,矿产行业产生了大量无产阶级,但是,绝大部分居民还是在从事农业(占5/6)。19世纪70年代开始就已经出现联合罢工和工人协会,但是都被沙俄政府残暴摧毁。但是工人运动依然持续增长,沙俄政府进行退让,工人成功争取到了一些权力,工人运动也培养出了一大批能干的先进工人和组织者。

二 民粹主义到马克思主义,普列汉诺夫的努力

民粹派的缺点:对真正的革命力量错误认识(认为是农民而非工人),崇尚个体精英英雄,否认马克思主义。进行了刺杀沙皇,但是这种行为不仅不能改变什么,而且对革命有害。所谓‘个人英雄是好的,而愚昧群众是不好的,群众要等待英雄救世’的观点背离了真理,而且转移了群众的斗争注意力,

下场:逐渐走向妥协调和,成为富农利益的代言者

普列汉诺夫和劳动解放社:俄国第一个马克思主义团体,和民粹派的错误进行斗争,并宣传马克思主义。但也有缺点,纲领中有民粹主义的残余,是其后来孟什维克思想的萌芽

PART2 卢梭#

《论人类不平等的起源与基础》#

导言&致辞#

(毕竟是18世纪的东西,做好批判性阅读,结合时代,我们需要了解西方启蒙思想的起源以及其对现代政治思想的影响->抽象的人,“理性”的人)

(课上的tips;18世纪,启蒙时代的政治思想认为政治与社会是一个静力学的问题,通过思想实验的方式试图找到理想的政治与社会,19世纪才认识到历史和时间会对政治产生影响->历史是进步的集合->铺垫唯物史观)

期末论文#

无产阶级身处何处,将往何方#

—列宁政治思想的研究分析#

摘要 本文通过研究列宁的政治思想,旨在阐明其如何为无产阶级革命提供理论定位、最终目标与实践方法。文章通过分析列宁的三部核心著作,构建其思想体系。在**《帝国主义是资本主义的最高阶段》中,列宁将时代定义为垄断的、寄生的资本主义阶段,并提出革命可能首先在“帝国主义链条的薄弱环节”爆发,以此回答了“无产阶级身处何处”的问题。针对“无产阶级将往何方”,《国家与革命》雄辩地论证了无产阶级必须打碎旧的国家机器,建立作为过渡阶段的“无产阶级专政”,其最终目标是实现国家的消亡。对于“共产党人该怎么做”,《怎么办?》**提出了“先锋队理论”,强调必须建立一个以“民主集中制”为原则的纪律严明的政党,从外部向工人阶级灌输革命意识,以克服其斗争的自发性。此外,本文也回应了关于列宁主义导向官僚化与独裁的批评,指出其理论的历史情境性,并引证了列宁本人对党内民主的坚持和对官僚主义的斗争。文章认为,列宁的思想为落后国家进行社会主义革命提供了系统性的方法与目标,至今仍具启发意义。

关键词:列宁主义;帝国主义;国家与革命;无产阶级专政;先锋队理论;民主集中制

列宁作为19-20世纪最伟大的思想家、政治家之一,其不仅在思想上继承发展了马克思主义,更结合俄国的革命实践,将理论应用于解决面临的政治问题,使其理论和实践都得到了璀璨成果:在政治实践上,领导人民建立了人类历史上的第一个社会主义国家;在政治思想上,在马克思主义的基础上发展出列宁主义。其中,基于其主要著作**《帝国主义是资本主义的最高阶段》、《怎么办?》、《国家与革命》**等,其创造性地提出了帝国主义理论、先锋党和灌输理论,并发展了无产阶级专政理论。笔者认为,理解列宁的政治思想就是去理解列宁如何系统并完整地回答了无产阶级迫切的三个时代之问:无产阶级革命在当时处于什么条件,革命该如何进行,革命的目标是什么。历经百年,其思想依然在今日时代具有极强的指导意义。同时,与很多一般的政治思想家不同,列宁作为政治家、革命家亲身参与政治实践。因而在对列宁进行政治思想地分析的同时,不可避免地要结合其政治实践。

一、无产阶级身处何处——《帝国主义是资本主义的最高阶段》 列宁的《帝国主义是资本主义的最高阶段》一书,是他对19世纪末20世纪初世界资本主义发展状况的剖析,也是对“无产阶级身处何处”这一时代之问的理论回答。该书创作于第一次世界大战期间,当时欧洲列强之间的矛盾日益激化,战争的阴影笼罩着整个世界,各个资本主义列强扩充军备、激化竞争,对内宣扬民族主义,培养工人贵族来麻痹人民;而第二国际内部的修正主义思潮也甚嚣尘上,鼓吹“和平长入社会主义”,否定暴力革命的必要性。在这种背景下,列宁认为,有必要对资本主义发展的新阶段进行科学的界定,以揭示其内在矛盾,为无产阶级革命指明方向。

列宁指出,19世纪末20世纪初的资本主义已经发展到一个新的阶段,即帝国主义阶段。他将其定义为“垄断资本主义”1。在这一阶段,列宁强调,资本主义的自由竞争已经被垄断所取代,这标志着生产和资本的高度集中。他深入分析了银行资本与工业资本的融合,形成了金融资本,并在此基础上产生了金融寡头对经济和政治的全面控制。同时,资本输出的重要性日益超过商品输出,这表明资本主义已经超越了国内市场,开始在全球范围内寻求投资和利润,从而导致了国际垄断同盟的形成和对世界范围内的经济瓜分。最终,最大的资本主义列强对世界领土进行瓜分,完成了对全球市场的控制2。他进一步强调,帝国主义的本质是垄断,这种垄断不仅体现在经济领域,更渗透到政治、军事等各个方面,最终帝国主义争霸会导致国际战争。通过对大量经济数据的分析,列宁论证了帝国主义是寄生的或腐朽的资本主义,它带有趋于停滞和腐朽的趋势3。更重要的是,他预言帝国主义也是垂死的资本主义,因为其内部矛盾的激化必然导致无产阶级革命的爆发。

帝国主义理论揭露了第一次世界大战的帝国主义性质,批判了第二国际内部盛行的社会沙文主义和机会主义。列宁认为,这些思潮模糊了阶级界限,背叛了无产阶级的国际主义原则,将工人阶级引向为帝国主义战争服务的歧途。在批判民族主义方面,列宁的帝国主义理论提供了强有力的武器。他认为,帝国主义战争的根源在于资本主义国家之间争夺市场和殖民地的矛盾,而非民族利益的冲突。因此,他坚决反对将帝国主义战争美化为“保卫祖国”的民族战争,指出其本质是帝国主义列强之间的分赃战争。他呼吁各国无产阶级应将帝国主义战争转化为国内战争,即通过推翻本国资产阶级统治的方式来结束战争,实现世界和平。

笔者认为,帝国主义理论提出的关键意义正是在于,通过分析帝国主义的本质,列宁指出了当时资本主义发展已经进入了帝国主义这样一个全新的阶段,进而剖析了无产阶级在新时代下相应的情况和任务,需要应对前所未有的危机和挑战,如:与民族主义的斗争,对帝国主义糖衣炮弹的抵抗,识破帝国主义企图用超额利润培养工人贵族从而分化工人阶级的诡计4。而同时对革命而言,列宁的帝国主义理论为俄国十月革命的胜利提供了理论依据,特别是“帝国主义链条薄弱环节论”。列宁认为,由于资本主义发展的不平衡性,帝国主义列强之间的矛盾是不可调和的,因此革命可能不会在最发达的资本主义国家同时爆发,而会首先在帝国主义链条上最薄弱的环节爆发5。俄国作为一个经济相对落后,但阶级矛盾极其尖锐的国家,正是帝国主义链条上的薄弱环节,具备了率先进行社会主义革命的条件。这一理论突破了马克思恩格斯关于革命将在发达资本主义国家同时爆发的设想,是列宁结合时代特点对马克思主义的创造性发展,正是对“无产阶级身处何处”的回答。

二、无产阶级将往何方——《国家与革命》 列宁的《国家与革命》一书,创作于1917年俄国二月革命爆发后、十月革命前夕,其核心任务是回答“无产阶级将往何方”,即革命胜利后,无产阶级应该建立一个怎样的国家,以及如何对待旧的国家机器。当时的俄国,旧的国家机器虽然受到冲击,但其残余依然存在,俄国处于两个政府的特殊历史阶段。各种政治思潮和关于国家未来走向的争论此起彼伏。布尔什维克党需要一个清晰的理论指导,以团结无产阶级,指明革命的最终目标。同时,国际上,第二国际的修正主义者歪曲马克思主义的国家学说,否认无产阶级专政的必要性,于是列宁用《国家与革命》捍卫了马克思主义观点并指出布尔什维克党对建成社会主义国家的目标。

列宁在书中首先深入辨析了国家的概念。他指出,国家是阶级矛盾不可调和的产物,是维护统治阶级统治的工具,是一个阶级压迫另一个阶级的机关6。他批判了资产阶级关于国家是超阶级、全民国家的谎言,强调国家本质上是暴力机器,是特殊的武装力量。列宁认为,一切国家都具有其阶级性,即使是最民主的资产阶级共和国,其国家机器的根本目的仍然是维护资产阶级的统治。

在此基础上,列宁对资产阶级民主进行了深刻批判,指出其并非真正的民主,而是虚假有限的民主。他认为,资产阶级民主本质上是少数剥削者对多数被剥削者的民主,是服务于资产阶级专政的形式。尽管资产阶级民主在形式上宣称人人平等,例如普选权、言论自由等,但由于经济上的不平等,即生产资料的私有制,这种民主在实践中对无产阶级而言是虚假的、有限的。列宁指出,资产阶级民主通过这些形式上的权利,巧妙地掩盖了资产阶级对生产资料的占有和对政治权力的垄断,从而使无产阶级在经济上和政治上都处于被压迫的地位。“在资本主义社会,只要资本家占有生产资料,甚至最民主的共和国也只能是替富人压迫穷人的机器。”7这种批判直指资产阶级民主的阶级本质,揭示了其剥削和压迫的职能。

因此,鉴于国家和资产阶级民主的阶级本质,列宁明确提出,无产阶级不能简单地利用旧的国家机器来建设社会主义,而必须彻底打碎它,因而论述了进行彻底的革命是极其必要的。他引用马克思在总结巴黎公社经验时提出的观点:“工人阶级不能简单地掌握现成的国家机器,并运用它来达到自己的目的。”8这一论断成为列宁“打碎旧国家机器”理论的核心,意味着无产阶级必须建立一套全新的国家机构,以适应自身解放的需要。

那么,无产阶级打碎旧的国家机器后,将建立一个怎样的国家呢?列宁明确提出了“无产阶级专政”的理论。他指出,无产阶级专政是“新的民主主义,因为这是第一次把国家、把民主推向最广大的居民,推向大多数居民,同时又对剥削者、对压迫人民的人实行强制”9。这种专政的本质是无产阶级及其同盟者对资产阶级的统治,其目的是为了镇压剥削者,剥夺他们的政治权利,并引导社会向共产主义过渡。列宁强调,无产阶级专政是达到共产主义的必经阶段,其最终目标是消灭阶级,实现国家的消亡。

列宁进一步阐述了国家消亡的阶段性。他认为,在共产主义的低级阶段(即社会主义社会),国家仍然存在,但它已经不再是原来意义上的国家,而是一种“半国家”或者说是“国家正在消亡的过渡形式”10。这种“半国家”的特征在于,它的管理职能将逐渐简化,并由全体社会成员轮流和直接参与,从而为国家的最终消亡创造条件。当阶级差别彻底消灭,社会生产力高度发展,人们的思想觉悟极大提高,国家也就完成了其历史使命,最终消亡。

**《国家与革命》**雄辩地论述了无产阶级革命,以及建立无产阶级专政的必要性,激烈地打破了当时以第二国际机会主义和无政府主义者的错误观点。它为布尔什维克党提供了清晰的政治纲领,使得无产阶级明确了革命的最终目标是建立无产阶级专政,并最终实现国家的消亡,从而明确地回答了无产阶级将往何方的历史之问。这极大地鼓舞了革命者的士气,也为十月革命后建立苏维埃政权提供了理论指导。

三、社会民主党(共产党)人该怎么做——《怎么办?》 列宁的**《怎么办?》一书的创作背景是20世纪初俄国社会民主工党内部的争论和分歧。当时,党内存在着经济派、合法马克思主义者等不同思潮,他们主张将工人运动局限于经济斗争,忽视政治斗争的重要性,甚至主张在沙皇专制统治下进行合法斗争。这种思潮导致了俄国工人运动的涣散和无组织状态。列宁敏锐地察觉到这种危险,认为如果不加以纠正,将严重阻碍革命的发展。因此,《怎么办?》**的核心问题便是回答“社会民主党(共产党)人该怎么做”,即如何建立一个新型的无产阶级政党,如何领导工人运动。

在书中,列宁明确提出了“灌输理论”和“先锋队理论”。其中关于无产阶级自发性与自觉性的论述尤为重要。他指出,工人阶级的自发斗争只能产生工联主义意识,即只停留在改善经济状况的层面,譬如要求缩短工时增加工资,而不能形成社会主义意识。“社会民主主义意识,是只能从外面灌输给工人,而不能由工人自己从里面产生出来的。”11这里的“外面”,指的并非脱离工人群众的抽象理论,而是由经过理论武装的革命知识分子组成的有组织的政党。这就引出了列宁的“先锋队”理论。他认为,无产阶级政党应该是工人阶级的先进部队,是“由最坚韧、最自觉、最先进的工人所组成,由工人阶级最优秀分子所组成的”12。与崇尚所谓党内自由散漫的孟什维克针锋相对,列宁指出,这个党不是一个松散的俱乐部,而是一个按照民主集中制原则建立的,有严密纪律的战斗组织。这种组织原则要求全党服从中央,下级服从上级,个人服从组织,以确保党的统一性和战斗力。列宁认为,在沙皇专制的高压统治下,要有效地进行革命斗争,党必须具备高度的集中性、纪律性和秘密性,才能成为一个能够领导革命的真正战斗司令部。这一理论明确了党的性质、构成和组织原则,解决了在专制国家进行革命的组织保障问题。

列宁强烈地批判了孟什维克,在**《怎么办?》**中集中体现在对“经济派”和“自发论”的驳斥上。孟什维克中的经济派主张,工人运动应该主要围绕经济斗争展开,政治斗争和理论灌输的重要性次之,甚至认为社会主义意识可以从工人阶级的自发斗争中自然产生。列宁则严厉批评这种观点是机会主义的,他认为这会使工人运动陷入狭隘的工联主义泥潭,无法上升到自觉的政治斗争的高度,从而导致无产阶级屈服于资产阶级意识形态的支配。他强调,若无先锋队的自觉领导和革命理论的灌输,工人阶级就无法摆脱资产阶级思想的影响,革命也就无从谈起。

笔者认为,政党这个概念是**《怎么办?》的绝对重点,也是列宁对马克思主义的重大创新。列宁在这本书中将传统意义上的政党概念提升,不仅要建立政治意志上统一的群体,更是要建立一个具有战斗性的组织。马克思和恩格斯在《共产党宣言》中已经明确指出:“共产党人没有任何同整个无产阶级的利益不同的利益。”他们也强调了无产阶级需要组织起来,但对于未来无产阶级政党的具体形态、组织原则以及在革命中的作用,描述相对宏观。他们更多地从阶级斗争的客观规律出发,然而,列宁通过对俄国革命实践的观察,发现仅凭工人阶级的自发性经济斗争,远不足以形成推翻沙皇专制和资本主义的革命意识。列宁看到了工人运动的局限性,即容易停留在“工联主义”的改良层面。因此,他强调必须有一个自觉的、专业的、有组织的先锋队**——即新型的无产阶级政党——来克服这种自发性,从外部向工人阶级灌输科学社会主义理论,提升其政治意识,这突破了马克思恩格斯某种程度上对工人阶级革命意识自发形成乐观预期的局限,先锋队的组织纪律性同时也更加符合俄国高压专制下进行革命活动的实际情况。

四、列宁主义的挑战与反思 在列宁时代也不乏对列宁主义的批评声音。以罗莎·卢森堡为例。尽管她肯定了十月革命的革命精神,但她强烈批评了列宁对党的高度集中化和“先锋队”理论的强调。她认为,这种强调会导致党取代工人阶级,扼杀无产阶级的自发性和创造性,最终可能导致党内官僚化和独裁。她著名地指出:“自由永远是而且仅仅是那些持不同政见者的自由。”13在后续的史学分析中也有学者指出列宁的理论和实践为后来苏联的极权主义和斯大林主义奠定了基础,列宁高度集中的党和国家机器,以及对政治异见的严厉压制,内在蕴含着走向独裁的危险。这种观点认为,列宁的先锋队理论强调少数精英对工人阶级的领导,以及民主集中制所要求的严格纪律和统一意志,在实践中容易异化为自上而下的权力垄断和个人崇拜,从而压制党内民主和群众的能动性。尤其是在革命胜利后,无产阶级专政如果缺乏有效的制约和监督,便可能演变为少数人的专制,而非多数人的民主。

然而,对列宁思想的深入分析,可以发现这种批判存在的片面性。列宁提出先锋队理论和民主集中制,是基于当时俄国沙皇专制下极其恶劣的革命环境。在那个时代,公开合法的群众运动空间狭小,只有高度组织化、秘密化和纪律严明的先锋队才能在白色恐怖下生存和发展,并有效引导分散的工人运动走向胜利,这是高压专制政治环境下的适应手段。同时,列宁始终强调的是“民主集中制”,虽然集中原则在建立战斗的先锋党时被重点论述,但是党内“民主”的要求也并未轻视。在实践上,列宁在1905年为回应罗莎·卢森堡等人的批评进一步阐明了“民主集中制”的概念,并将其写入党章,明确规定“党的一切组织是按民主集中制的原则建立起来的”14。他申明,俄国党所实行的不是专制主义的集中制,也不是官僚主义的集中制,而是民主的集中制。这意味着党内既要有充分的民主,允许党员发表意见、进行批评,也要有必要的集中,保证全党在思想和行动上的统一。在党内民主方面,包括:1.以选举制为基础;2.党员民主权利、批评和讨论自由的保障;3.党内事务公开性1516。在政治理念上,列宁在**《国家与革命》**中对国家最终消亡的设想,以及对巴黎公社式“公社国家”的推崇,恰恰体现了他对真正广泛民主的追求,而非单纯的威权统治。他设想的无产阶级专政,其本质是为了镇压少数剥削者,并为多数人提供更广泛、更真实的民主,而非建立一个永恒的压迫机器。在列宁晚年,对于社会主义国家的建设问题上,他也坚持对集体领导原则的强调,尤其是在党和国家最高权力机关的运作中17。

至于官僚主义,列宁本人在苏维埃政权建立后,也曾多次严厉批判党和国家机关中的官僚主义现象。他指出:“我们正同官僚主义作斗争,而且将斗争到底”18。他还明确指出:“官僚是专干行政事务并在人民面前处于特权地位的一个特殊阶层。……与俄国的落后性及其专制制度相适应的,是人民在官僚面前完全无权,特权官僚完全不受监督。”19他认识到官僚主义是新生政权面临的严峻挑战,其根源既有落后国家文化水平低的现实,也有旧社会遗留的习惯势力。列宁提出了通过工人阶级参与管理、加强监督、简化行政程序等方式来反对官僚主义。他曾提出“用工农检查院来改造我们国家机关”20,强调工人群众对官僚机构的监督作用。他认为,官僚主义并非列宁主义的内在必然产物,而是落后社会条件下政权建设过程中可能出现的弊病,需要通过持续的斗争来克服。因此,将威权主义和官僚主义简单地归结为列宁主义的必然结果,显然是粗暴的。

通观列宁的政治思想与主张,从帝国主义理论指明无产阶级革命处于何种历史方位,到先锋党和灌输理论指明了无产阶级政党应该如何培养自己的力量并进行革命,再到辨析了马克思主义中的国家观念,致力于通过无产阶级专政来达到国家自行消亡的过渡进而构建出理想的共产主义社会愿景。列宁对于在落后国家建立一个社会主义国家提供了一套系统性的方法和明确的目标,似乎已然完整。然而站在当下的视角回望历史,令人可惜的是,列宁的任务似乎未能延续。不过,这并不意味着应当否认列宁主义,相反,在面对一个战斗性的先锋性的政党的建设问题,和当下帝国主义看似消亡实则以新的形式持续地在世界范围内对无产阶级进行压迫的历史方位下,我们依然可以从列宁的思想中获得启发。社会主义国家的未来几何?我们依然在路上。

注释

Footnotes#

-

列宁. 《帝国主义是资本主义的最高阶段》. **《列宁全集》**第27卷. 人民出版社, 1990年. 第334页. ↩

-

列宁. 《帝国主义是资本主义的最高阶段》. **《列宁全集》**第27卷. 人民出版社, 1990年. 第375-378页. ↩

-

列宁. 《帝国主义是资本主义的最高阶段》. **《列宁全集》**第27卷. 人民出版社, 1990年. 第415页. ↩

-

列宁. 《帝国主义是资本主义的最高阶段》. **《列宁全集》**第27卷. 人民出版社, 1990年. 第425-426页. ↩

-

列宁. 《论欧洲联邦口号》. **《列宁全集》**第27卷. 人民出版社, 1990年. 第466页. ↩

-

列宁. 《国家与革命》. **《列宁全集》**第33卷. 人民出版社, 1990年. 第7页. ↩

-

列宁. 《国家与革命》. **《列宁全集》**第33卷. 人民出版社, 1990年. 第46页. ↩

-

马克思, 恩格斯. 《法兰西内战》. **《马克思恩格斯全集》**第17卷. 人民出版社, 1970年. 第355页. (列宁在《国家与革命》中引用) ↩

-

列宁. 《国家与革命》. **《列宁全集》**第33卷. 人民出版社, 1990年. 第90页. ↩

-

列宁. 《国家与革命》. **《列宁全集》**第33卷. 人民出版社, 1990年. 第89页. ↩

-

列宁. 《怎么办?》. **《列宁全集》**第6卷. 人民出版社, 1990年. 第32页. ↩

-

列宁. 《怎么办?》. 《列宁全集》第6卷. 人民出版社, 1990年. 第122页. ↩

-

罗莎·卢森堡. 《论俄国革命》. 载于《罗莎·卢森堡文选》. 人民出版社, 1984年. 第572页. (此处引用为常见翻译,非原文页码) ↩

-

列宁. 《论党的改组》. **《列宁全集》**第12卷. 人民出版社, 1990年. 第102页. ↩

-

列宁. 《论党的改组》. 《列宁全集》第12卷. 人民出版社, 1990年. 第102-106页. ↩

-

许耀桐. 《列宁党内民主思想探析》. 载于《中央党史和文献研究院》. 2020年4月17日. ↩

-

列宁. 《给代表大会的信》 (又称“列宁遗嘱”). **《列宁全集》**第43卷. 人民出版社, 1990年. 第341-346页. ↩

-

列宁. 《宁肯少些,但要好些》. **《列宁全集》**第43卷. 人民出版社, 1990年. 第388页. ↩

-

列宁. 《国家与革命》. **《列宁全集》**第33卷. 人民出版社, 1990年. 第95页. (列宁在此处描述了官僚的特征,并非专门讨论苏联的官僚主义) ↩

-

列宁. 《宁肯少些,但要好些》. **《列宁全集》**第43卷. 人民出版社, 1990年. 第388页. ↩